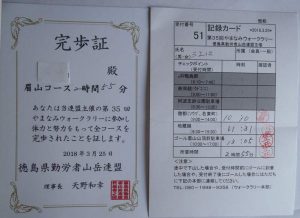

登った日・2018年4月3日(火) 晴

卯辰越より大麻山に登る。最初から模擬丸太のきつい階段,吾妻や三角点より平坦な登山道になるがやはり模擬階段のアップダウン息が弾む、ミツバツツジの鮮やかなピンク色に励まされ一歩イッポ無我のきようで進む。時間にすればわずか90分ほどだがキツイ。大麻山も平日登山者は全くなく頂上近くで一人だけ、つい最近まであった大麻山表示がなくなっている、心無い登山者が持ち去ったのか唖然とした、モラルも此処まで地に落ちてしまったのか恐ろしくなってくる。

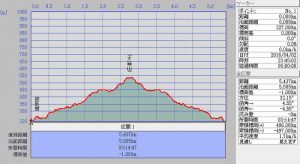

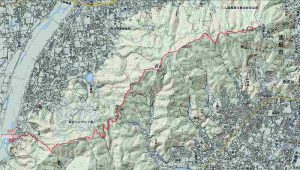

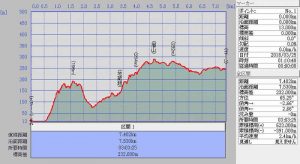

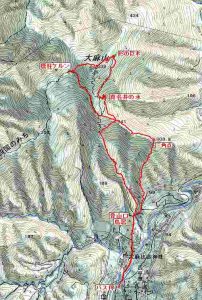

GPSルート図

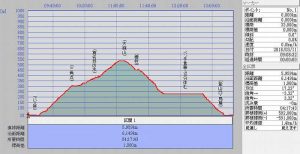

卯辰越登山口 9:00 此処から出発

9:12通過此処より見上げる模擬階段

三角点と休息所 9:18~9:20

登山道に咲くミツバツツジ 9:28~9:30 通過

アップ撮影

ミツバツツジ 9:50通過何時もこの辺にサルがでるから声出して通る

分岐の標柱、此処から四国の道と別れる。ケルンがつまれている。10:05

:.ケルン

大麻山山頂の祠さん 10:35 到着

登り時間1時間35分

神社右手に咲いていたスミレの花

つい最近まであった山頂表示が持ち去られて今はなくなっている

この写真は前回来たときに写した画面です

駐車地点に下山 12:00

山頂休憩 15分 下山にかかった時間 1時間15分

:

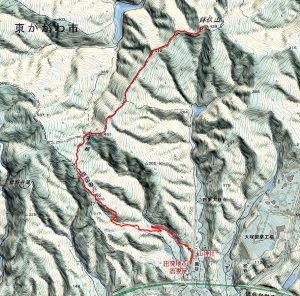

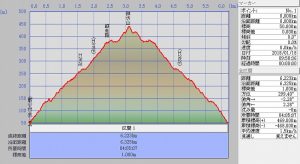

GPSルート

GPSルート

最近のコメント